10月14日(火) 後期始業式

沼垂校では、秋休みの4連休が明けた本日(一般的には3連休)、後期がスタートしました。

朝、後期始業式を実施しました。今日の講話は教頭が担当しました。最近、話題になったノーベル賞受賞の2人の日本人の業績にちなみ、失敗することも大切、課題を見付けることも大切というお話でした。子どもたちは、しっかりと聴いていて、キーワードについて意識できました。

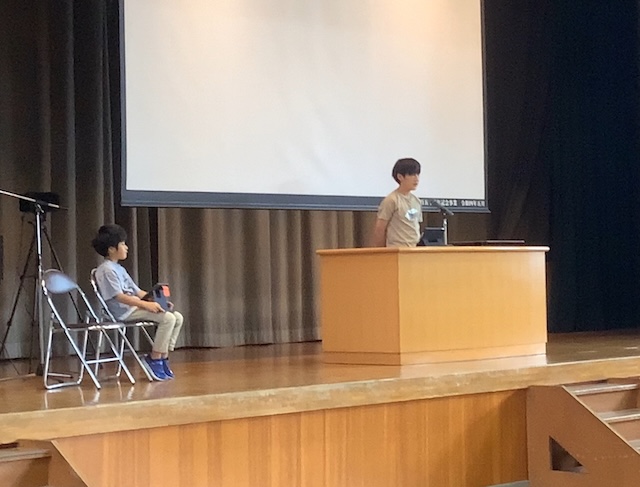

また、代表児童2名の発表も行い、マラソンを頑張りたい、委員会の仕事を頑張りたいという自分の目標を語りました。全校の子どもたちも同様に後期に頑張りたいことを思い描いたことでしょう。

朝からよいスタートが切れました。後期の活動が充実するよう、沼垂校は前進します!

10月9日(木)前期終業式

今日で前期103日(1学年は102日)が終わりました。区切りとして終業式を行いました。

この半年で1年生は学校に慣れ、全校が集まる場でも落ち着いて話を聴いたり元気よく校歌を歌ったりできるようになりました。とても成長していることを感じます。

校長は、五つの伝統に関わる活動の様子を振り返ったり通知表の見方・考え方について伝えたりしました。子どもたちは、話をよく聴いて、しっかりと理解していました。

その後各学級では、各担任が子どもに通知表を手渡しました。子どもたちはドキドキしながら通知表の成績を見て、結果がその表情に表れていました。自分のよくできているところと苦手なところを理解して、子どもたちは後期も各教科の学習や生活面などを引き続き頑張ることでしょう。

後期始業式は、10月14日(火)です。

10月8日(水)玄関ホールで響いているのは

沼垂校の児童玄関から入ると、広いスペース(玄関ホール)があり、様々なことに有効活用しています。この場所は、他校園からの来客から「素敵ですね」とよく言われます。他校にはこのようなスペースはあまりないので、沼垂校は恵まれていると思います。

最近、この場所で音楽の学習をする子どもが多く、きれいな歌声から楽しげなアンサンブルまで、様々な音が奏でられています。

4年生は、来月に迫っている「にじいろ音楽祭」で披露する合唱曲について、学年全員で練習しています。二部合唱にチャレンジしていて、副旋律担当の子どもたちは、主旋律の音につられないようにするのを頑張っています。今は苦労していますが、これから少しずつよりよい合唱になっていくことでしょう。

5年生は、6〜10人くらいで合奏をしています。「リボンのおどり(ラ バンバ)」の曲に乗って、様々な楽器が音を重ねていきます。音の重なりも楽しいのですが、5年生が声を掛け合い、タイミングを合わせながら試行錯誤して練習している姿が素敵です。

10月7日(火) 前期の振り返り

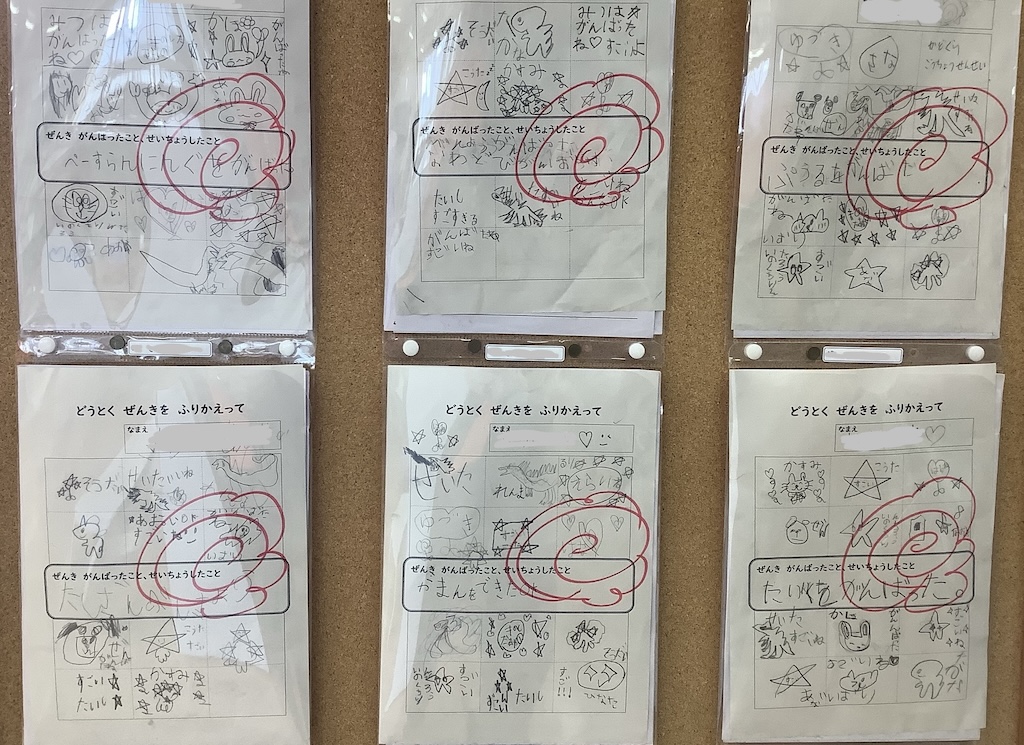

前期終業式まであと2日となりました。各学級では、これまでの活動を振り返ったり自己評価をしたりしています。

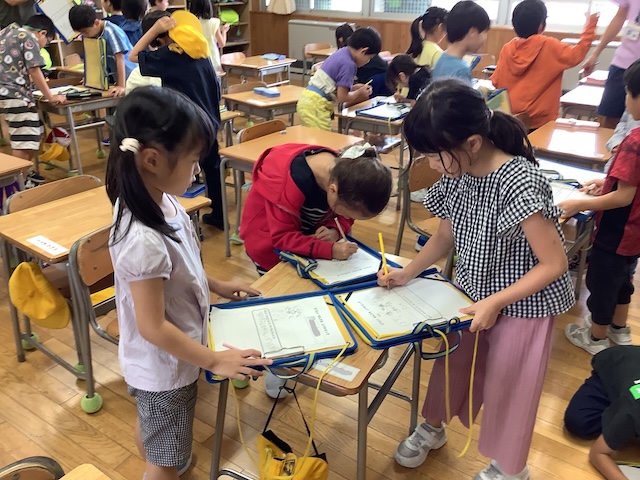

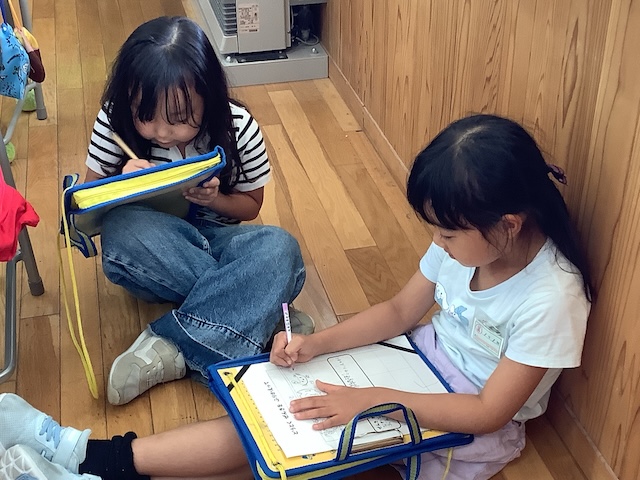

1年生では、道徳の時間を使い、これまでに頑張ったことを友達に伝えていました。4月の初めの頃の姿を思い出すと、自分の言葉で相手に思いを伝える力が育っていることを感じました。伝えることができたら、お互いの学習カードにサインを付けます。私も聞かせてもらったので、サインを書きました。

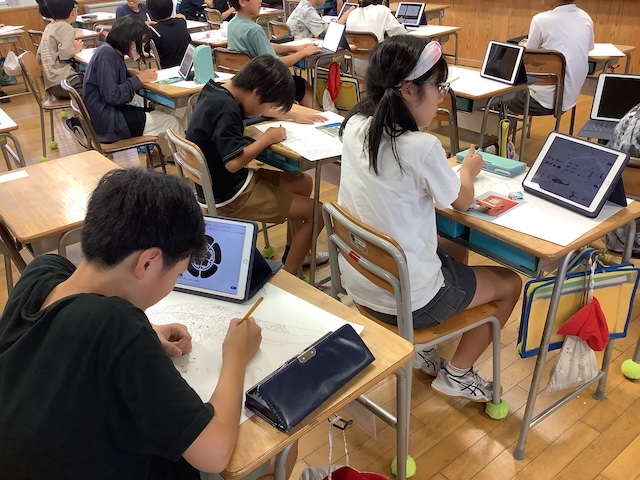

4年生は、単元(学習のまとまり)の終わりで振り返りをしていました。対話力、共感力、持続力、沼垂力の観点で点数を付け、言葉でその理由をiPadに入力していました。子どもによって点数やコメントは異なっており、自分のことをよく見つめて評価していることが分かりました。

こういった振り返りが、次の頑張りへと着実につながっていくことでしょう。

10月6日(月) 今日の給食時間

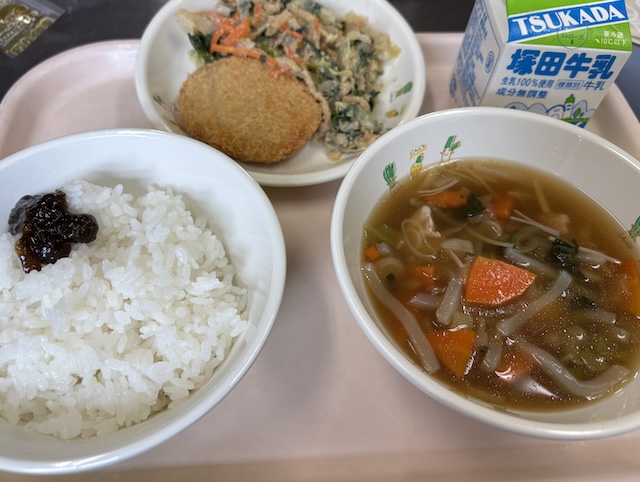

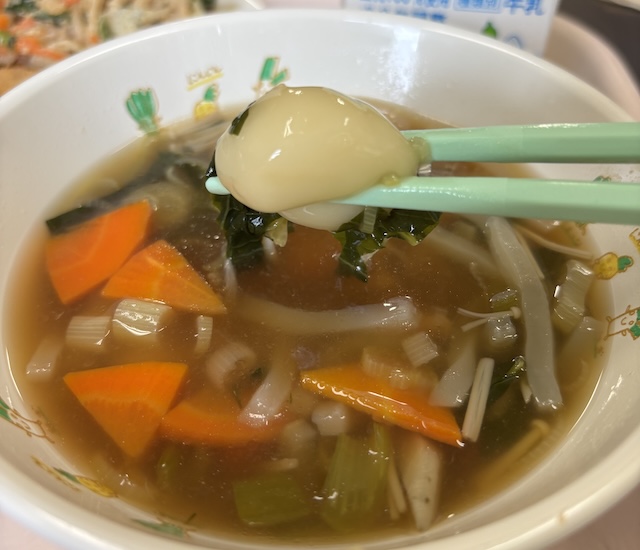

今日は暦の上で十五夜に当たります。今晩は素敵な月が夜空に見られるでしょうか。

これにちなんで、今日の給食はお月見献立でした。お汁に入っている白玉が、野菜と絡みながら、ふわふわもちもちでとてもおいしかったです。

給食の時間に、全校向けにテレビ放送による表彰を行いました。沼垂ミラーズ(野球)が大会で優勝したので、代表の6年生を表彰しました。校外での活躍をみんなで喜びました。

10月3日(金)もしもし、聞こえますか?

3学年の理科で、音の伝わり方について学習しています。

日頃から、様々な通信機器を使用して遠方にいる相手と会話したり音を聞いたりすることについて、子どもたちが疑問に思う気配はありません。できて当たり前という感じです。

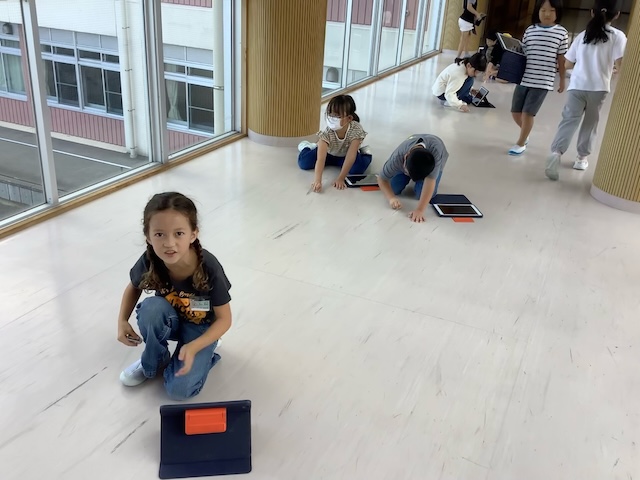

そんな子どもたちに、二つの紙コップを糸でつないだ「糸電話」を渡しました。これは、原理はシンプルですが、ある程度離れたところに音を伝えられる装置です。実際に離れた相手に声を届けたり声を聞いたりできるのか、早速試してみました。

すると、糸をピンと張った時に声がよく伝わり、子どもたちはとてもびっくりしていました。そして、糸の張りが音の伝わり方と関係がありそうなことに気付いた子どもたちは、糸の張り方を工夫して複数で音が伝わるかも試していました。試行錯誤している様子が、とても楽しそうでした。

音が伝わる秘密の入り口にたどり着いた感じの3年生でした。

10月2日(木) 卒業アルバム撮影 & 東新パワーFESTA

1年の半分が過ぎたこともあり、6年生には、少しずつ卒業に関するイベントが始まります。

以下の写真は、卒業アルバム用の学級での記念撮影の様子です。いつもの黒板前でみんなそろってピース!

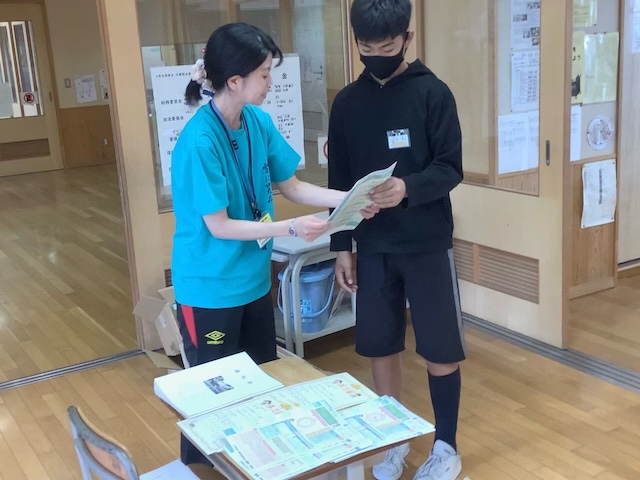

さて、6年生の多くが進学する東新潟中学校では、今週末に生徒会主催の東新パワーFESTAがあるそうです。沼垂校にも宣伝チラシが大量に来たので、児童玄関前に掲示ました。すると、子どもたちは、それらに目が釘付けでした。

時間のご都合の付く方は、ぜひご参加ください。

10月1日(水)校内マラソン大会コース確認

体育の学習のペースランニングとは別に、10月16日(木)に校内マラソン大会を実施します。そこに出場希望している子ども向けのコース確認を行いました。

大会で、1、2年生は900m、3、4年生は1200m、5、6年生は1500mの距離を走ります。自分の記録や歴代の記録に挑戦することもありますが、学年及び男女別に順位も出すので、競走の要素もあります。

学年別にコース確認しましたが、もうすでにライバルを意識して少しでも前に出て走りたい気持ちの子どもがたくさんいました。やる気満々な姿は、とても刺激的です。

出場はしないけれど、応援を頑張るという子どももいました。これもスポーツと関わるよい姿だと思いました。

9月30日(火) 図画工作 平面作品をつくる その2

昨日に引き続き、4、5、6年生の作品制作の様子をお伝えします。

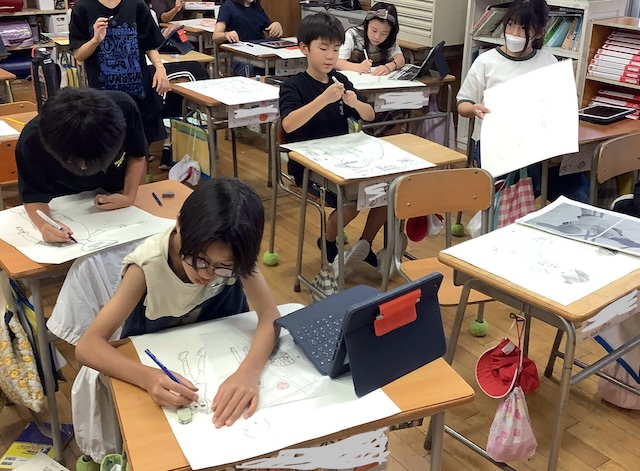

4年生は、自分の生活の中で心に残っている場面について絵に描き表しています。これまでにiPadなどで撮った写真を参考にしている人もいます。

5年生は、1枚の写真からイメージした情景を表しています。写真の周りに、新しい世界が繰り広げられています。また、昆虫などの生き物を、抽象的にテザインしたものを描いている人もいます。

6年生は、マーブリングの技法で彩られた紙の上から、詩の世界を表す作品を描いています。また、思い出の風景として、沼垂小学校の中のお気に入りの場所を選んで描いている人もいます。

これらの学年では、1、2、3年生と異なり、写実的に描いている作品が多く、成長の過程がよく伝わってきました。

9月29日(月) 図画工作 平面作品をつくる その1

各学級で、図画工作で平面作品(いわゆる絵画)の制作を進めている場面を見掛けることが増えています。あと1か月後に文化祭があったり、絵画関係のコンクール出品もあったりするので、そのような時期だと想像できます。

まずは、1、2、3年生の様子を紹介します。

1年生は、絵の具を一人一人が使い始めました。絵の具やパレット、水入れなどを試しながら、筆で色を着けていきます。

2年生は、想像したたまごから、何かが生まれる様子を描いています。緻密に表現している子どもが多くて、びっくりです。

3年生は、理科で育てたひまわりとのコラボ作品でしょうか。もう仕上がっていて、作品をiPadで記録して、解説などを書き加えている子どもが多くいました。きれいな色彩が印象的でした。

それぞれの学年の発達段階に応じて、伸び伸びと表現しているところがすてきです。

9月26日(金) ぬったりみんなの夢会議〜学校運営協議会より〜

沼垂小学校はコミュニティスクールであり、定期的に学校運営協議会の委員と学校で情報交換を進めています。

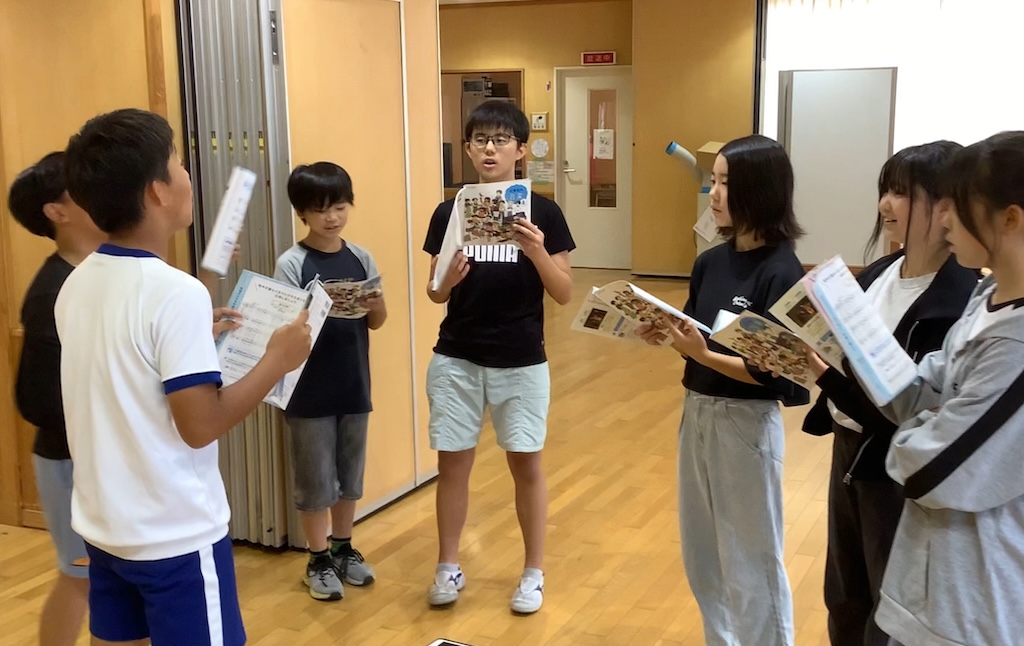

今年度第2回目の学校運営協議会では、委員の皆様と子どもたちが「ぬったりみんなの夢会議」として意見交換を行いました。これは、初めての企画で、今回は学校を代表して5年生が参加して「沼垂小と地域でしてみたいこと」について協議しました。

子どもたちからは様々なイベントや夢のあることをやってみたいという考えが出されたり、委員からは昔の沼垂小でやっていたことなどを教えてもらったりしました。気さくな感じで協議が進み、楽しくて時間が足りないくらいでした。

会議後に、委員からは「5年生が自然な感じで話をしていて、対話力が向上していることが分かった。」「このような話し合いの機会があると、子どもたちのモチベーションが上がりますね。」などの声が上がり、充実した時間になったことが伝わってきました。

この会をきっかけに、子どもと委員がより仲良くなることと、委員の皆様からそれぞれの立場で関係各位に沼垂の子どもたちの様子を広めていただくことを願っています。

9月25日(木)新潟市子どもサミット

新潟市では、年に一度、各小学校の児童会の活動の情報交換会を行っています。それが新潟市子どもサミット」です。

コロナ前は、1か所に参集して活動をしていましたが、今はオンライン技術が浸透したことにより、各学校から画面を通して他校との交流をしています。

この会に、沼垂校からは、総務委員会の9名が代表として参加しました。

参加校でグループ編成したところ、沼垂の他には、庄瀬、南中野山、真砂、矢代田などの小学校がありました。各校から、たくさんの情報を得ることができました。

沼垂からは、「総務委員会が中心となってかがやきフェスティバルをやっている」「キャラクターのおくらくんがいる」「自分らしく生きる権利が大切」などの意見を紹介していました。

9名は、沼垂のよさや自分の考えを、代表として堂々とした態度と声で伝えており、とてもすばらしかったです!

9月24日(水)学校をきれいにし隊の活動

最近、廊下やオープンスペースにゴミがたまっていたり、床に汚れが付いていたりするようになりました。沼垂校は、五つの伝統にあるように、いつまでもきれいであってほしいと思います。

そのこともあって、「学校をきれいにし隊」の活動を行いました。気付いた子どもが主体的に取り組むこととしていますが、たくさんの子どもたちが参加して、学校をきれいにしていました。取組最終日には、たくさんの1年生が参加して、床の汚れを消しゴムで消していました。きれいになった後に、iPadのカメラで記録して報告することもできるようになりました。とても一生懸命な様子だったのでとてもうれしくなりました。

この活動は、学校がきれいになり、沼垂力も上がるよい活動になっています。

9月22日(月)ペースランニング その1

ようやく、教室にエアコンを入れなくても過ごせる時間が増えてきました。屋外での活動が、暑さで制限されることも少なくなりました。突然の大雨に困ることはありますが。

さて、各学年の体育の学習の時間や休み時間に、ランニングをしている子どもの姿を見掛けることが多くなりました。昨年から授業に取り入れているペースランニングの取組です。

現在、グラウンドに四つのコースを設定していて、高学年であれば、1分間でちょうど1周走るには、どのくらいのペースにするとよいかを考えています。低学年であれば、3分間休まず気持ちよく走り続けてみようという感じで呼び掛けています。

他の人と一緒に活動しながらも、自分の体の調子に注目して、疲れる、楽すぎる、どちらでもないなどの感覚を見極めることができるようになることを目指しています。

9月20日(土) PTA親子キャンプ写真集

9月13日(土)〜9月14日(日)に沼垂小PTA主催で恒例の親子キャンプを実施しました。

会場は新潟県少年自然の家(5年の自然体験教室と同会場)で、80名を超える参加者があり、充実したプログラムを体験してきました。

当日の楽しい様子の画像を、ぜひクリックしてご覧ください。

9月19日(金)第6学年体育 タグラグビー

6年生は体育のボール運動の学習で、タグラグビーに取り組んでいます。

ゲームのルールは、大人のものと同様に自陣のボールを相手陣地に運ぶことで得点を得るものです。異なるのは、小学生にタックルが危険なため、あらかじめ腰に付けたタグを取られたら攻撃を止めることができる点です。

タグを取るという鬼ごっこ的な要素と、ボールを持って自由に駆け巡ることができる取り組み易さがあるので、子どもたちは、夢中になって楽しくプレーしています。また、得点を取るために自分がどのような動きをするとよいかを考えながらプレーすることも大切で、それをチームで相談したり振り返ったりして学びを深めています。

昨日はその様子を授業研究として公開し、職員同士で授業を協議したり新潟医療福祉大学の小池先生から指導してもらったりして、充実した研修ができました。公開した6年1組の子どもたちの関係性のよさと、タグラグビーに向かう姿勢がとても素晴らしかった1時間でした!

9月18日(木) 読み聞かせっていいね

今日は朝の読み聞かせの日でした。お話どんぐり(サークル名)のボランティアの皆様から、絵本を中心にお話を聞かせてもらいました。

子どもたちがお話を楽しんでいる様子は、周りから見てもよく分かります。

読み聞かせボランティアの皆様から、感想をいただきました。「子熊が初めてサケを捕る様子をしっかりと聞いてくれ、感想を寄せてくれました。」「パンどろぼうシリーズで、みんな知っていてよかったです。」「知ってる~と言いながらも聞いてくれました。」

ボランティアの皆様のおかげで、すてきな時間になりました。ありがとうございました。

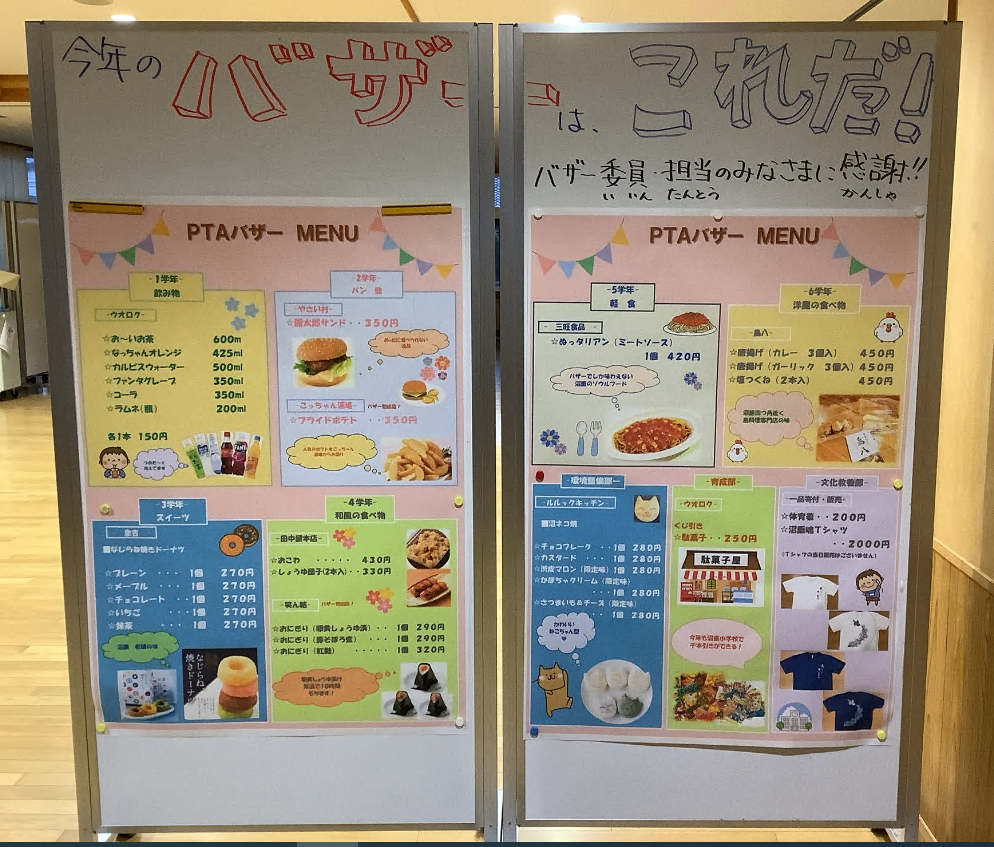

9月17日(水)楽しみなバザー

沼垂っ子の楽しみなイベントの一つに「文化祭・バザー」があります。人気の「勝太郎サンド」や「ぬっタリアン」などをはじめ、たくさんの魅力的な商品が並んでいます。

沼垂校の玄関には、写真のように、バザーのメニューが掲示されており、子どもたちが立ち止まって、じっくりと見入っています。申し込み期間は過ぎてしまいましたが、当日券でも購入できますので、ぜひ、大いに楽しんでほしいと思います。

準備を進めてくださっている、PTA常任委員・バザー委員の皆様、ありがとうございます!

9月16日(火)5年生理科 小さな世界

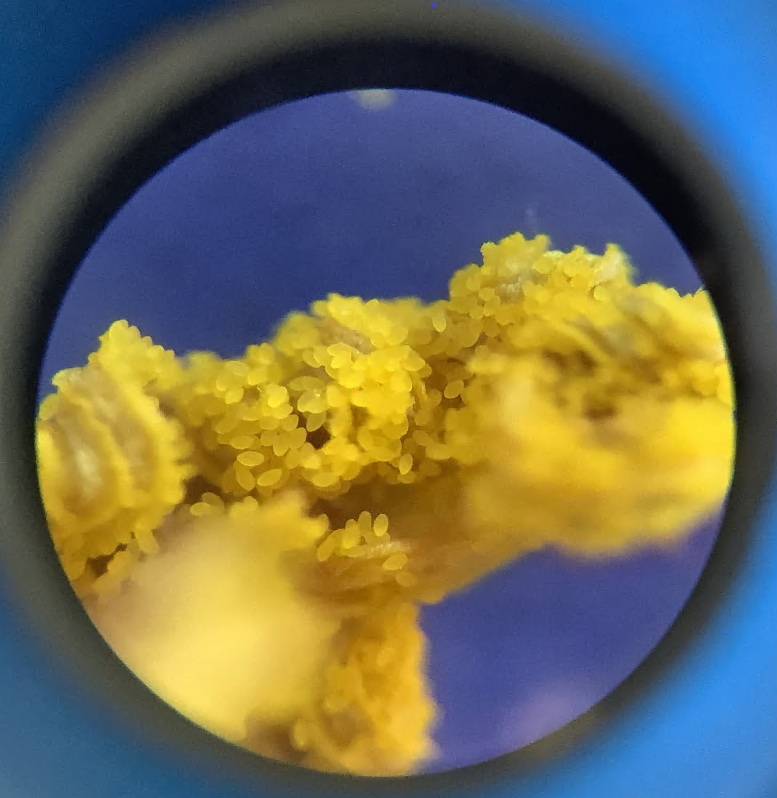

4年生が育てている「ヘチマ」の花がようやく一輪咲きました。暑さのために例年より遅れているようです。

そのヘチマの花を5年生が理科の学習で活用しています。今日は、花粉を顕微鏡で詳しく観察していました。直接目では見られない小さな世界の不思議に夢中になっていた5年生でした。

9月15日(月) 生き物とともだち

沼垂校には、たくさんの動植物がいます。生き物カゴや飼育ケースなどを持った子どもが、休み時間に捕まえた生き物をそこに入れて楽しんでいます。

先週ビオトープ近くに2年生が集まっていました。飼育ケースを持った子どもが何人かいます。何をしているのかを尋ねてみると、虫とお別れ会をしているとのことでした。これまで飼って世話をしてきたバッタなどを、元いた場所に返すところだったのです。

生き物とずっとそばにいたい気持ちが子どもにはあるところですが、iPadで記録を残して、後は自然に戻すことに納得している2年生に、心の成長を感じました。

9月12日(金)校庭がピンチ!?

6月後半から7月後半まで、雨が降らない日が続きました。新潟県内のダムの取水制限を行っているところもあったくらいですから。

多分に漏れず、沼垂小の校庭の植物も水を欲しがっているようでした。しかし、あまりにも敷地が広すぎるために、散水が難しく、日に日に樹木の葉が枯れていきました。子どもたちが大好きなお山も色が変わっていき、このまま枯れていくのではと心配していました。

※上の写真はR7 7月25日

8月に入り、暑さは変わりませんが、時より降る雨のおかげで、かなり植物は復活してきました。

※下の写真はR7 9月12日の校庭

植物が再生してきたのには、雨だけでなく、渡邊用務員の力が大きいです。植物の生長の様子を観察し、それに合わせて適宜手入れをしています。これだけの敷地を誇る沼垂校ですから、その仕事には、想像以上の難しさがありそうです。ここ最近は、伸びてきた植物を刈りそろえる仕事をしています。感謝しかありません。

きれいに刈り取られた緑のじゅうたんの上で遊べると、子どもたちはうれしくなること間違いなしです。これから暑さが緩んでくるので、積極的に外遊びをしましょう!

9月11日(木)車椅子乗車体験

9月5日に続き、第4学年の福祉の学習をお知らせします。今回4年生が体験したのは、車椅子です。

車椅子は、学校にもあるので目にしたことのある子どもがほとんどですが、自分が正しく操作できるかどうかは未知数です。

今回は車椅子を利用する方の立場になって、日頃気付かないことを感じ取ることを目的に学習を進めました。

実際に乗ってみると、乗っている分には楽なことがありますが、進むスピード感が速かったり、自分でコントロールしにくかったりするため恐怖感があることなどに気付いていました。多機能トイレにも入り、その感覚もつかみました。

同時並行で、アイマスク体験を行い、視覚障がいの方になりきって歩いてみることにもチャレンジしました。そろりそろりと慎重に歩みを進める姿が印象的でした。

理論を見聞きするだけでなく、自分で体験して感じることで、物事の見方・考え方がより広がっていくのだと、今回の4年生を見て思いました。

9月10日(水)仲良く活動する〜協働するへ〜

ホールから楽しそうな声が聴こえてきたので、のぞいてみると6年生がグループを組んで歌の練習をしているところでした。

6〜7人の男女混合グループで「星の世界🎵」をパートに分かれて練習することが課題でした。「あ“〜〜〜〜」となったり音程が合わなかったりするため、自分たちのずれた声を聴くたびに爆笑していました。人数が多い方のグループは、「まあ〜〜ばたく夜空〜〜の☆☆」ときれいな声が響いていて、素敵な感じでした。

6年生という比較的恥ずかしい気持ちが優ってしまい、声を出さないことが多い年頃ですが、よく歌っているなあと思いました。日頃の仲の良さが改めて表れているのだと、見ていて感心しました。

この気持ちを大切にしながら、合唱をより良くするために、自分の役目をどうするとよいかを友達同士で作り上げていく「協働的な学び」を進めていくことにも期待しています。

9月9日(火)あさがおの種

今日の3時間目に、1年生が手に封筒を一人一つずつ持ちながら校庭に向かって走っていく様子が目に入りました。封筒?と思っていると、封筒の中にガサゴソと何かを入れています。子どもたちが集めているのは、自分の鉢植えにできているあさがおの種でした。

種が取れると、愛くるしいほどの笑顔で種を見せてくれます。うれしさがとても伝わってきます。自分で育てているあさがおなので、種は宝物のようです。

ところで、子どもたちのあさがおは、まだまだ成長中で元気なため、枯れて種がたくさんできているような状態ではありません。種が取れない子どももいて「まだだね」と残念そうに話していました。でも、これから種は間違いなくができるので、今後に期待です。

9月8日(月) 夏から秋へ

図書館の掲示板は水辺をモチーフにしたデザインで飾っていました。夏のイメージです。

イベントがあるごとに言葉が入ったり、登場する生き物が変わったりするので、子どもたちは、毎日の変容を楽しみにしています。

今日、午後になったら、掲示板の景色が変わっていました。おすすめの本が「とんぼ」に変わり、すっかり秋の様相です。日増しに涼しくなる感じを受ける掲示です。

気候はまだまだ夏ですが、いずれ掲示のような光景が見られ、涼しい中で学習ができるようになってほしいと願うばかりです。

9月5日(金)認知症ってなあに?

9月は、アルツハイマー月間・認知症月間です。認知症についての正しい理解や取り組みが進められています。新潟市内でも認知症を身近な問題として捉え、デジタルサイネージや市役所懸垂幕などで周知啓発が行われています。

沼垂校でも第4学年が総合の学習で福祉を取り扱い、高齢者の実際を知り住みやすい街づくりを考える学習を進めている関係から、認知症についても学んでいます。

今日は、特別養護老人ホーム「くりの木」の方からお越しいただき、認知症についての概要を教えてもらいました。言葉は耳にしたことがあっても、実際にはどのようなものなのかは分かっていない子どもが多く、認知症になって時間や月日、場所などが分からなくなることや、環境や周りの人の接し方で症状の改善がゆるやかに進むことなどの新しいことが分かりました。

共感力を発揮して、認知症の方々と接することが大切なことを学ぶことができました。

9月4日(木)第3学年 社会科見学にいきました!

3年生は、社会の学習として、バスに乗って校外の施設の見学に行きました。

1カ所目は、北区の栗山米菓「ばかうけファクトリー」です。工場で商品を作る工程やそこで働いている人の仕事の様子を見て学ぶことが目的です。工場の大きさや設備機械の多さ、「ばかうけ」のラインナップの多さに子どもたちはびっくりしていました。

2カ所目は、新潟市歴史文化博物館「みなとぴあ」です。昔の人々の暮らしの学習として、生活用具や人々の生活の工夫など、普段の生活ではなかなか目にしないものを見てきました。

それとは別に、「沼垂町の移転過程」という動画があり、その中で沼垂小学校の様子も映されていました。ただし、映っていたのは、一世代前の校舎とグラウンドでした(校門と体育館だけは今と一緒)。きっと沼垂小卒業の大人であれば、今でいう「エモい」感覚になると思います。

当日は、酷暑な1日でしたが、3年生はしっかりと学習し、学校に戻ってきてからまとめもしました。よく頑張った3年生に拍手!

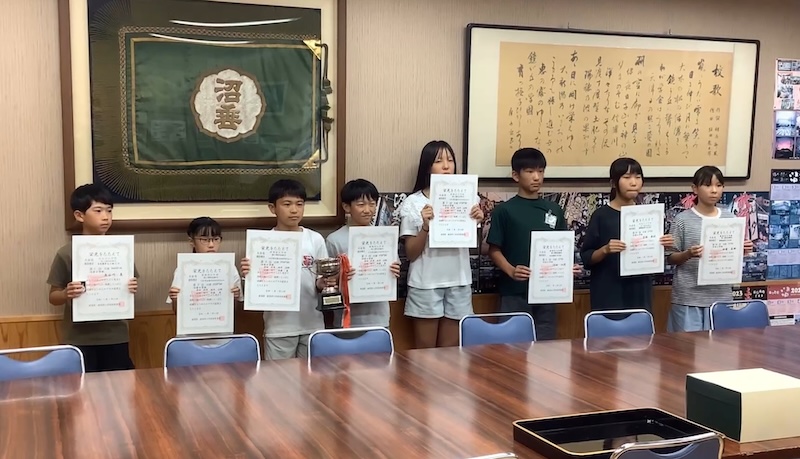

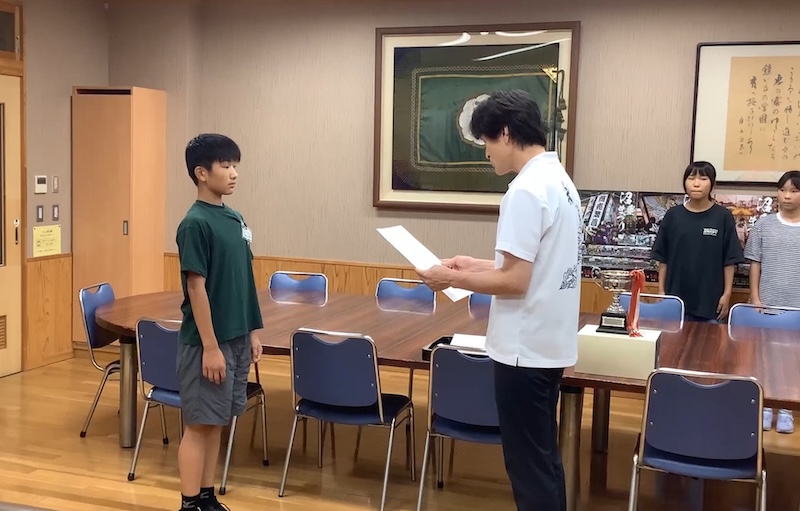

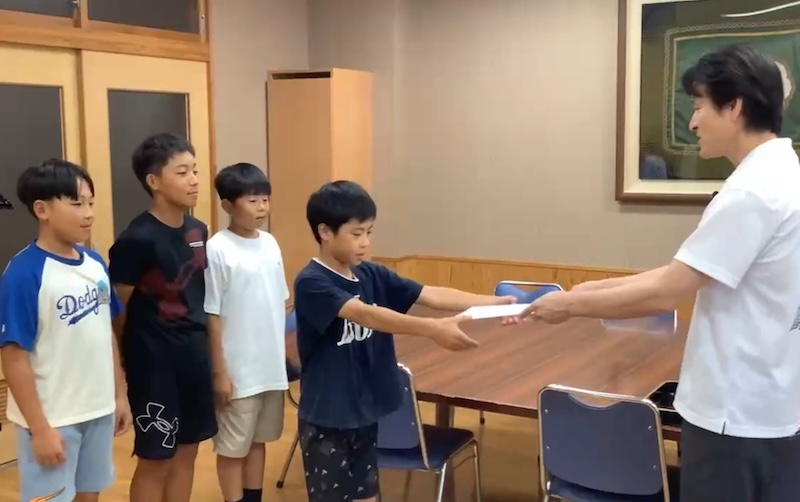

9月3日(水)対外大会の表彰

夏休み中に行われた各種対外大会の表彰をしました。

ここ何日も異常な暑さが続き、対面での全校集会ができないことから、事前収録方式によるビデオ放送での表彰としています。

今回は、夏の新潟市小学校陸上競技記録会入賞者と地域野球クラブ沼垂ミラーズの大会準優勝が対象です。選手の皆さんは、堂々と賞状等を受け取りました。

これから、夏休み中に頑張った作品や研究を、各種コンクールに出品する子どもたちがいます。そちらの結果も楽しみです。

9月2日(火)胎内自然体験教室 2日目

5学年の子どもたちは、2日目も元気に活動をスタートさせました。

メインの活動はカヌー体験です。胎内川の河口付近で一人1艇使用して乗ります。

自然の家の指導員からカヌーのコクピットへの入り方、パドルの扱い方などを教えてもらい、子どもたちはあっという間に上達していきました。とても気温が高い中ではありましたが、海と川から寄せる風が爽やかで心地よく、いい気分でカヌーを進めました。

密度の濃い2日間を終え、子どもたちはすべてのエネルギーを使い切った状態で学校に帰ってきました。疲れきっていたとは言え、大きく体調を崩した子どもはなく、全員が最後まで活動をやり抜くことができました。5年生の頑張りは、今後の学校生活などでも生かされることでしょう。

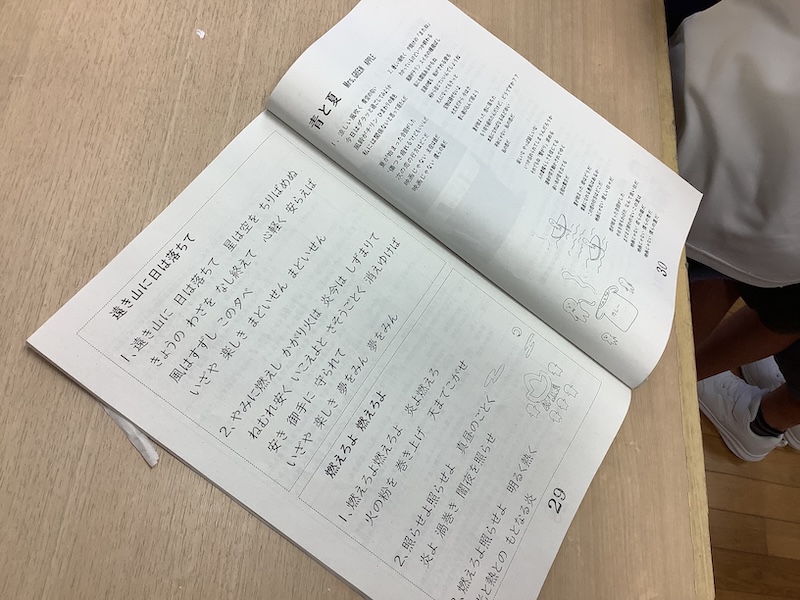

9月1日(月)第5学年 胎内自然体験教室 1日目②

陽が傾いた静かな森の中、キャンプファイアが始まりました。

火の神が火の子に分火し、中央の薪へ点火。まさに「燃えろよ 燃えろ」の歌のとおりです。

とてもよい雰囲気の中、ゲームにダンスに盛り上がり、火文字の「絆」を見つめながら閉会となりました。

火を見つめると、日中の暑さを少し忘れ、自然の尊さと仲間とのつながりを実感できます。忘れられない夜になりました。

9月1日(月)第5学年 胎内自然体験教室 1日目①

5年生58名は、今日から一泊二日の日程で、新潟県少年自然の家に出掛けました。気温の高い天候ではありますが、17時の段階で全員が元気に活動をしています。

入所式の後の最初の活動が野外炊さんです。今回はカレーライスを作りました。野外で材料を切ることやかまどに薪をくべて火を起こすことなど、野外活動の経験が少ない子どもたちにとって、貴重な体験の時間になっています。

出来上がったカレーライスをグループのみんなで食べる表情は、とてもにこやかでいいものです。お味の方は、帰ってきてからインタビューしてみたいと思います。

午後からは、グループ対抗オリエンテーリングを実施し、チームワークを高めました。

夜には、恒例のキャンプファイアを予定しています。暑さが和らいだ中で、火を囲んで思い出深い活動ができることを期待しています。

8月29日(金)自然体験教室に向けて②

5学年の自然体験教室がこの週明けに迫ってきました。暑さが予想されるので、熱中症対策を十分に準備していきます。

さて、今日の2時間目に、5年生が家庭科室でご飯を炊く学習をしていました。自然体験教室の野外炊さんでもご飯を炊くので、そのリハーサルを兼ねています。

子どもたちが協力して作業していたおかげで、ご飯はとても美味しく炊けていました。給食で出ているご飯と遜色ない感じでした。

今回の熱源はガスですが、自然の家では焚き火なので、どうなるかは当日の仕事ぶりにかかっています。楽しみです。

5年生の皆さん、この土日に体調を整えて、万全の体制で自然体験教室に臨めるよう準備をお願いします。

8月28日(木) 自然体験教室に向けて①

職員室の中まで、元気できれいな歌声が聴こえてきたので、何だろうと思い教室をのぞいてみると、5年生が歌の練習をしていました。来週の月曜日、火曜日に5年生が実施する自然体験教室の準備のためです。ちなみに、行き先は胎内市にある県立少年自然の家です。

しおりが完成し、スケジュールや活動の詳細について打合せをしていました。これまで、現地で職員から指導してもらっていた寝具の特別な扱い方について、YouTubeで動画にしてあるものを5年生は視聴して学んでいました。あの内容を学校で見られるなんて、昭和レトロの私にとっては、時代の進化を感じるばかりです。

ところで、昨日、今日と、観察実習として沼垂小学校出身の中澤ひよりさんが来ています。2年生と5年生と一緒に活動に参加して、子どもたちと交流しました。一緒に遊んだり活動できたりした子どもたちは、とてもうれしそうでした。

8月27日(水) 沼垂力+1シール

この夏休みに、8月16日の沼垂まつりに参加したり見に行ったりした人は、十分に沼垂力が身に付いています。その人には、沼垂力を身に付けた証として、熊野教務主任が作成した「沼垂力+1シール」を渡しています。

児童玄関前で、たくさんの子どもたちが並んで、シールを受け取っていました。子どもだけでなく、おうちの方の分ももらっていきました。

ぜひ目立つところに貼って、自慢してください!

8月26日(火) 前期後半がスタート

38日間の夏休みを終え、子どもたちが学校に帰ってきました!学校は、子どもたちのエネルギーをもらって活気が戻りました。

友達や先生と再会して、元気で笑顔いっぱいの子どもがたくさんいました。また、初めは「あ〜あ」という表情の子どもでも、学校の活動が始まるとスイッチがオンになったようで、自分のペースで頑張れていました。

今日の全校朝会は、暑さを避けるため、体育館ではなく各教室をオンラインでつないで行いました。代表児童のこれからの目標についてのお話がとても立派で、みんなも一緒に頑張ろうという気持ちになりました。

各教室では、夏休み明けということで、ゆったりな感じでのスタートでした。4年生ではゲームをしたり、少しだけ学習を始めたりと、学校の生活リズムに徐々に慣れるように進めていました。

今週は給食を食べて、午後から教科学習はなしという夏休み明けの慣らし週間としています。

8月25日(月) みなさん待ってます!

今日は夏休みの最終日です。各ご家庭では、明日始まる学校生活に向けての準備を進めていることでしょう。

沼垂校の先生たちは、学習の進め方について相談したり、子どもたちが来るための受け入れ準備をしたりしています。

この休み中に、体育館やトイレの床のワックス塗りをしました。ピカピカに輝いているので、この状態を維持できるよう大事に使っていきましょう。

明日から、子どもたちの声で学校が明るくなると思うと、ワクワクします。みなさんの登校を待っています。

8月22日(金) 夏休み明けまでに読んでほしい文書について

文部科学大臣から、子どもたちと保護者、学校職員に伝えたいメッセージが届きました。

また、新潟市・県教育委員会からも同様のメッセージが届いています。

夏休みが終わる前に、お読みの上、親子で共通理解を図ってください。

なお、新潟市教育委員会のメッセージは、子どもたちのiPadのL-gateでも見ることができます。

8月16日(土) 沼垂まつり 活躍しました!

8月16日(土)沼垂まつり 始まります

7月29日(火)第55回新潟市小学校陸上競技記録会 東地区大会に参加しました その2

標記の大会の結果について分かりました。上位入賞者について紹介します。

・5年女子100m 第10位 第18位

・5年男子走り幅跳び 第1位

・6年男子100m 第3位

・5年男女混合4×100mリレー 第2位

たくさんの賞状とカップをいただきました。

入賞しなかった選手でも、たくさんの自己新記録を出せました。

今回大会に参加しなかったけれど、練習に参加して頑張っていた子どもたちが大勢いました。

暑い中、自分を鍛える取組にチャレンジした子どもたちに拍手を送ります!

7月28日(月)第55回新潟市小学校陸上競技記録会 東地区大会に参加しました その1

今日は猛暑の中、標記の大会に、総勢24名の代表選手が参加してきました!

6月から学校で、昼休みや放課後の時間を利用して練習してきたので、かなりの力を付けてきました。自分のベストを出せた選手も、そうでなかった選手も、ビッグスワンという大舞台で自分の持てる力を存分に発揮できました。

まずは、6年生の達成感いっぱいの姿をご覧ください。

7月25日(金) 夏休み中の職員研修〜体育実技講習会〜

夏休みに入ったこの週に、職員は様々な研修を校内で行っています。財務研修、授業研究検討会、人権教育、同和教育研修・・・まだまだあります。

その中で、職員が体を張って研修したのが、体育実技講習会です。授業マイスターの竹松譲教諭が講師となり、参加者は様々な授業アイディアやコツを学びました。職員同士がグループになって写真のように動きを試したり相談したりしていると、自然に笑顔がたくさん生まれていました。

7月23日(水) 山車 灯籠

先週の「ふれあい沼垂」では、8月16日の沼垂まつりで使う山車や灯籠などの制作が急ピッチで進められていました。

子どもたちとスタッフが協力して色付けや飾り作りなどを頑張っていて、熱気ムンムンでした!完成が楽しみです。

7月22日(火) 幼稚園、保育園、こども園との架け橋について

3連休が明け、今日から本格的な夏休みになります。子どもたちは元気で過ごしているでしょうか?ちなみに、ひまわりクラブの建物の中からは、子どもたちの元気な声がもれ聞こえています。

先週のことになりますが、沼垂幼稚園、沼垂保育園、うまこしこやす認定こども園の代表の方々と沼垂校の職員で、お互いの教育実践を紹介し合う会、通称「架け橋会議」を実施しました。

各園の取り組みは、園児や環境によって全く異なっており、とても興味深かったです。それに対して、共通しているところは、園児の思いや願いを大切にしているところでした。園児のやってみたいことをできるだけ叶えようとする先生方の取組には、とても感心させられました。沼垂校からも、あさがおを育てる実践で、1年生の気付きを大切にした実践を紹介しました。

それぞれの実践を共通理解することを通して、5歳児と1年生の学びのつながりがより円滑になるといいなと思いました。

7月18日(金) 夏休み前最終日

7月最後の登校日となった今日は、全校集会や大清掃、休み前学級活動などの1日でした。

全校集会では、子どもたちが暑さに負けず、元気に校歌を歌ったり、校長の話を真剣に聴いたり、陸上競技記録会の代表選手に精一杯のエールを送ったりしました。子どもたちの伸び伸びとした様子に、取材に来ていたTENY(テレビ新潟)のクルーもさぞ驚いたことでしょう。

なお、今日のニュース番組のリンクを以下に付けました。

https://news.ntv.co.jp/n/teny/category/society/te5cc4a44dd53240c4958b580c5d305f84

YouTubeはこちら https://youtu.be/Aj_EZzOd9Q0?si=ryNergkONOchpWcI

明日からの夏休みでも、子どもたちには、4つの力を高め、元気に過ごしてほしいと思います。